|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

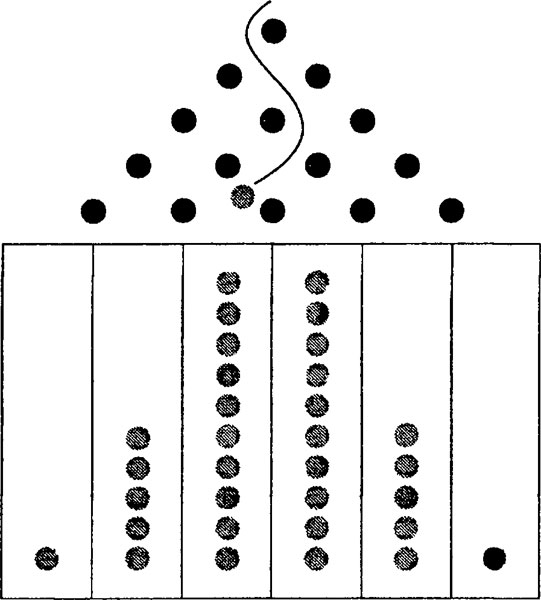

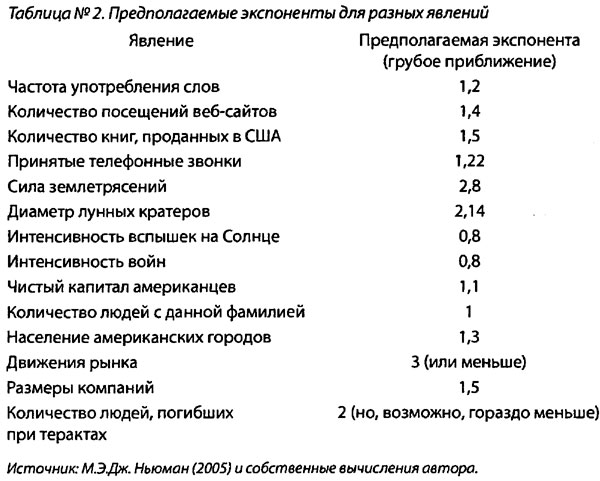

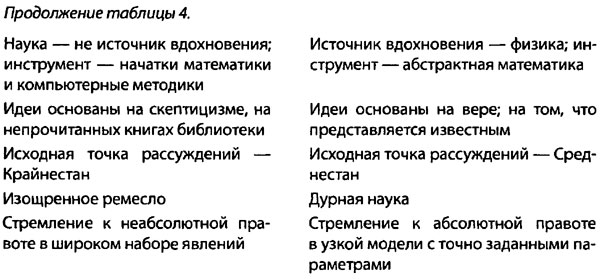

| СРЕДНЕСТАН | | | КРАЙНЕСТАН |

| Немасштабируемость | | | Масштабируемость |

| Рядовая случайность (1-го типа) | | | Из ряда вон выходящая (иногда далеко выходящая) случайность (2-го типа) |

| Самый типичный представитель — середняк | | | Самый «типичный» представитель — гигант или карлик, то есть типичных нет вообще |

| Победителям достается небольшой кусок общего пирога | | | Победитель получает почти все |

| Аудитория оперного певца до изобретения граммофона | | | Сегодняшняя аудитория артиста |

| Чаще встречается в жизни наших предков | | | Чаще встречается в современности |

| Угроза Черного лебедя невелика | | | Угроза Черного лебедя очень значительна |

| Строгая подчиненность законам тяготения | | | Физические пределы отсутствуют |

| В центре (как правило) — физические величины, например рост | | | В центре — числа, скажем доходы |

| Близость к утопическому равенству (насколько позволяет реальность) | | | Крайняя степень неравенства |

| Итог не зависит от единичного случая или наблюдения | | | Итог определяется ничтожным числом экстремальных событий |

| Наблюдение на протяжении ограниченного отрезка времени дает представление о происходящем | | | Необходимо долгое время, чтобы понять, что происходит |

| Тирания коллективного | | | Тирания случайного |

| Исходя из видимого, легко предсказать невидимое | | | Трудно делать предсказания на основании уже имеющейся информации |

| История ползет | | | История совершает скачки |

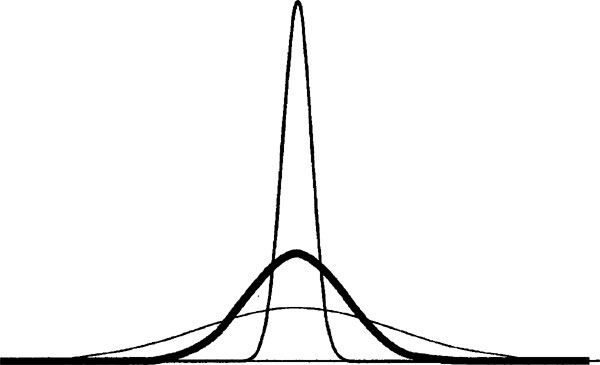

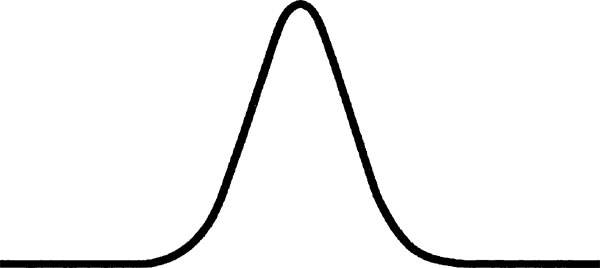

| События распределяются [15] по «гауссовой кривой» (ВИО) или ее вариантам | | | Распределение осуществляют либо мандельбротовские «Серые лебеди» (научно контролируемые), либо абсолютно неконтролируемые Черные лебеди |

Эта схема, показывающая, что Черные лебеди в основном летают в Крайнестане — всего лишь грубое приближение; не платонизируйте ее, не упрощайте больше, чем необходимо.

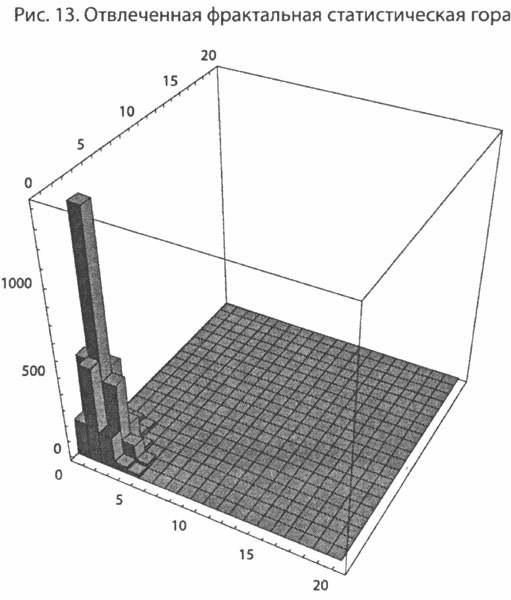

В Крайнестане не все лебеди Черные. Некоторые редкие и значимые события могут предсказываться, особенно теми, кто к ним готов и обладает инструментарием, помогающим их понять (вместо того чтобы слушать статистиков, экономистов и шарлатанов гауссианского разлива). Это — около-Черные лебеди. Они до некоторой степени научно контролируемы — информация об их периодичности может сгладить эффект сюрприза; эти явления редки, но ожидаемы. Я называю этот особый случай, этих Серых лебедей, мандельбротовской случайностью. Эта категория охватывает случайность, которой подчинены феномены, обычно определяемые такими терминами, как масштабируемость, масштабная инвариантность, степенной закон, закон Парето-Ципфа, коэффициент Юла, оптимум по Парето, Леви-движение и фрактальные законы. Мы пока не будем их касаться, потому что о них более подробный разговор пойдет в третьей части. Эти феномены масштабируются, но мы можем кое-что узнать про то, как именно это происходит, потому что масштабирование идет по законам, близким законам природы.

В свою очередь в Среднестане можно встретиться с весьма зловещим Черным лебедем, хотя это и нелегко. Как? Скажем, вы путаете предопределенное со случайным и нарываетесь на сюрприз. Или, например, «туннелируете» и не замечаете зон неопределенности (рядовой или из ряда вон выходящей) по причине недостатка воображения. Большинство Черных лебедей — результат этого «туннелирования», о чем речь пойдет в главе 9.

Вы прочитали «литературное» обозрение главного предмета этой книги, в котором предлагается способ разграничения Среднестана и Крайнестана. Я сказал, что подробнее углублюсь в эту тему в третьей части, так что давайте пока сосредоточимся на эпистемологии и посмотрим, как это разграничение влияет на наше знание.

Не ожидали? — Хитрые методы извлечения уроков из будущего. — Секст всегда впереди. — Главное — не быть лохом. — Давайте переедем в Среднестан, если удастся его найти.

Вернемся к проблеме Черного лебедя в ее изначальном виде. Представьте себе человека, облеченного властью и чином, и функционирующего в структурах, где чин имеет вес, — например, в правительственном учреждении или в большой корпорации. Это может быть многословный политический комментатор «Фокс ньюс», торчащий у вас перед глазами в тренажерном зале (где невозможно не смотреть на экран), председатель компании, разглагольствующий о нашем «блестящем будущем», платонизирующий врач, который категорически отрицает ценность материнского молока (потому что лично он ничего особенного в нем не видит), или профессор Гарвардской бизнес-школы, который не смеется вашим шуткам. Он принимает свою образованность слишком уж всерьез.

И, предположим, в один прекрасный день, в момент отдохновения, какой-нибудь проказник потихоньку сунет ему в нос перышко. Как его гордая напыщенность перенесет подобный сюрприз? Как шок от столкновения с чем-то совершенно неожиданным и непонятным повлияет на его важный вид? В то краткое мгновение, пока он еще не успеет взять себя в руки, вы увидите на его лице смятение.

Я должен признаться, очень полюбил эту невинную шутку в то первое лето, что провел в детском лагере. Если вставить перышко в ноздрю спящего товарища, он испытает приступ внезапной паники. Я посвятил порядочную часть своего детства изобретению вариаций этой шалости: вместо тонкого перышка можно скатать в тонкую длинную «палочку» кусочек ткани. Я достаточно попрактиковался на младшем брате. Еще одна эффектная шалость — это бросить кубик льда за шиворот человеку, когда он меньше всего этого ожидает, например во время официального приема. В юношеском возрасте мне, к сожалению, пришлось от таких шуток отказаться, но я невольно вспоминаю о них каждый раз, когда мне приходится помирать от скуки в компании жутко серьезных бизнесменов (в темных костюмах и со стереотипным мышлением), которые теоретизируют, что-то растолковывают или рассуждают о случайностях, пересыпая свою речь множеством «так как». Я выбираю одного из них и мысленно представляю, как у него по спине соскальзывает кубик льда — или мышь, что менее стильно, но более живописно, особенно если жертва боится щекотки и носит галстук, который блокирует грызуну путь к отступлению [16] .

Проказы бывают милосердными. Я помню, что в дни своей трейдерской юности, когда мне было лет двадцать пять и деньги стали доставаться легко, я любил ездить на такси и, если водитель знал по-английски всего несколько слов и выглядел совсем понуро, давал ему сто долларов на чай, просто чтобы он удивился, а я бы порадовался его изумлению. Я смотрел, как он разворачивает купюру и смотрит на нее с некоторым недоумением (миллион долларов сработал бы лучше, но мне это было не по карману). Заодно я ставил простой гедонистический опыт: приятно расцветить человеку целый день жизни таким пустяком, как сотня долларов. В конце концов я прекратил этим баловаться; все мы становимся скупыми и расчетливыми по мере того, как наше состояние растет и мы начинаем относиться к деньгам все серьезнее.

Мне не нужно, чтобы судьба меня развлекала чем-то сногсшибательным: обыденная реальность довольно часто заставляет людей пересматривать прежние взгляды, и порой это выглядит весьма захватывающе. В сущности, процесс накопления знаний основывается на том, что традиционные представления и признанные научные теории разносятся в пух и прах при помощи новых, противоречащих здравому смыслу фактов, либо в микромасштабе (любое научное открытие — это попытка породить Черного микролебедя), либо и масштабе покрупнее (как в случае с относительностью по Пуанкаре и Эйнштейну). Ученые часто смеются над своими предшественниками, но немногие понимают, что кто-то посмеется над их теориями в (до обидного близком) будущем. В данном случае мы с моими читателями смеемся над нынешним состоянием общественных наук. Надутые профессора не предвидят, что их концепции скоро будут радикально пересмотрены — стало быть, можно не сомневаться: их ждет большой сюрприз.

Суперфилософ Бертран Рассел использует крайне злой вариант моей шалости в своей иллюстрации того, что люди его профессии называют Проблемой Индукции, или Проблемой Индуктивного Знания (большие буквы — потому что дело нешуточное), которая, бесспорно, является матерью всех жизненных проблем. Как можно логическим путем прийти от конкретных примеров к общим выводам? Насколько мы знаем то, что знаем? Откуда нам взять уверенность, что наших наблюдений за объектами и событиями достаточно для того, чтобы домыслить их прочие свойства? В любом знании, почерпнутом из наблюдений, таятся ловушки.

Представьте себе индюшку, которую кормят каждый день. Каждый день кормежки будет укреплять птицу в убеждении, что в жизни существует общее правило: каждый день дружелюбные представители рода человеческого, «заботящиеся о ее благе», как сказал бы политик, насыпают в кормушку зерно. Накануне Дня благодарения с индюшкой произойдет нечто неожиданное. Это нечто повлечет за собой пересмотр убеждений [17] .

Оставшаяся часть главы будет посвящена проблеме Черного лебедя в ее исходной форме: как мы можем предсказывать будущее, основываясь на знании прошлого; или более обобщенно: как мы можем определить свойства (бесконечного) непознанного на основании (конечного) познанного? Подумайте еще раз про кормежку: что индюшка может узнать о своей завтрашней судьбе исходя из вчерашних событий? Возможно, немало, но, бесспорно, чуть меньше, чем ей кажется, и именно в этом «чуть меньше» — вся загвоздка.

Ситуация с индюшкой обобщается так: та рука, что вас кормит, может впоследствии свернуть вам шею. Вспомните об интегрировавшихся в Германии 1930-х годов евреях или о том, как население Ливана (о чем я рассказывал в главе I) дало себя убаюкать видимостью всеобщего дружелюбия и терпимости.

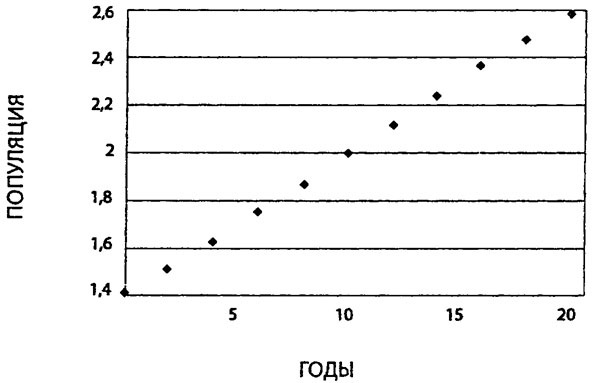

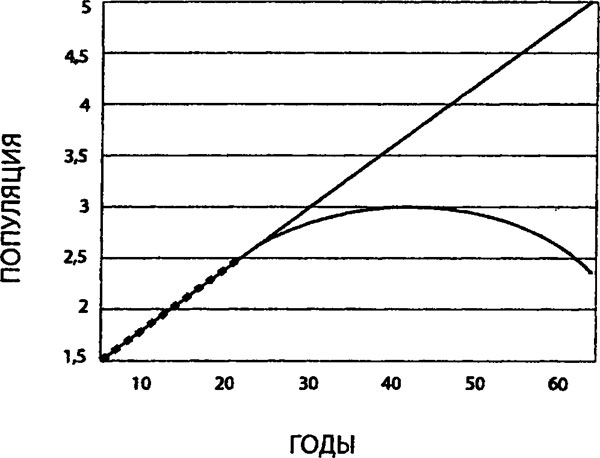

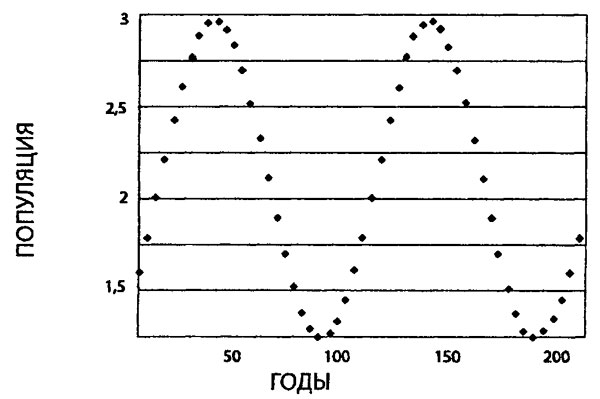

Сделаем шажок вперед и рассмотрим самый злостный аспект индукции: ретроспективное обучение. Представьте себе, что опыт индюшки имеет не нулевую, а отрицательную ценность. Она строила свои заключения на наблюдениях, как нам всем рекомендуют (в конце концов, это считается научным методом). Ее уверенность возрастала но мере того, как увеличивалось число дружеских угощений, и ее чувство безопасности тоже росло — хотя судный день неотвратимо приближался. Как ни странно, чувство безопасности и риск достигли максимума одновременно! Но проблема гораздо шире; она касается природы эмпирического знания как такового. Что-то функционировало и прошлом, пока… пока неожиданно не перестало, и то, что мы узнали из этого прошлого, оказывается в лучшем случае несущественным или ложным, в худшем — опасно дезориентирующим.

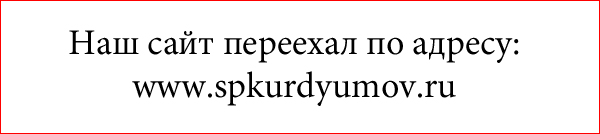

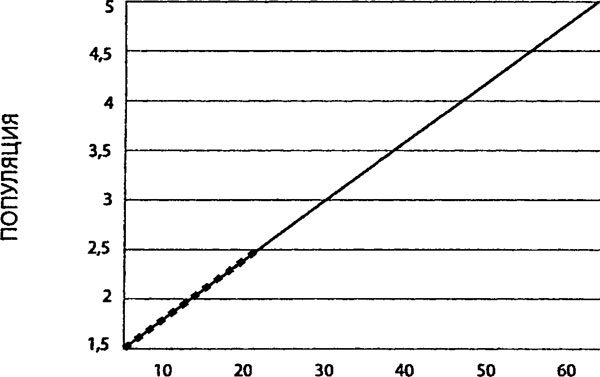

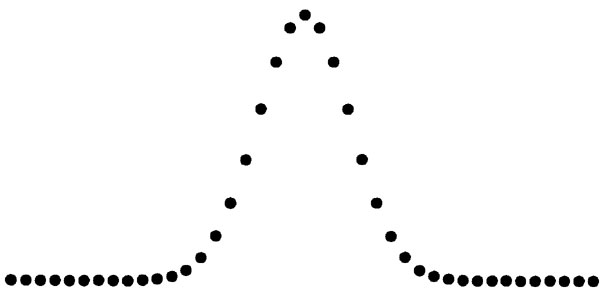

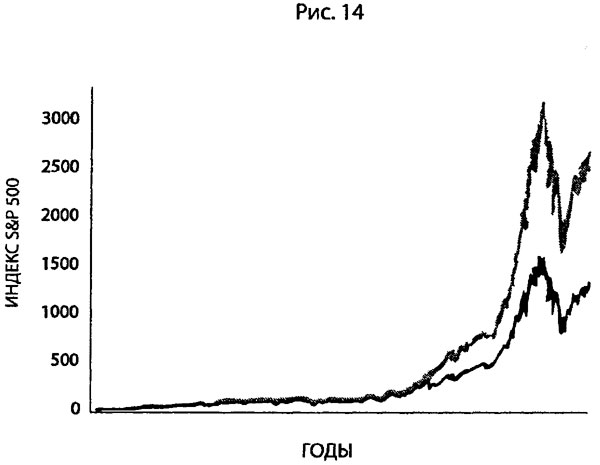

На рисунке I представлен прототипический случай проблемы индукции в том виде, в каком она встречается в реальной жизни. Вы наблюдаете за поведением гипотетической переменной тысячу дней. Это может быть что угодно (с небольшими видоизменениями): продажи книги, артериальное давление, преступления, ваш доход, акции компании, проценты по кредиту, количество воскресных прихожан в конкретном приходе Греческой православной церкви. Далее, на основании только накопленных данных вы делаете какие-то выводы о тенденциях и прогноз на следующую тысячу дней, а то и на пять тысяч. На тысяча первый день — бабах! — происходит существенный перелом, никак не подготовленный событиями прошлого.

Подумайте о том, какой неожиданностью оказалась Первая мировая война. После наполеоновских конфликтов мир так долго находился в состоянии мира, что любой наблюдатель был готов поверить в неактуальность крупных деструктивных конфликтов. Но — какой сюрприз! — следующий конфликт оказался самым смертоносным (на тот момент) за всю историю человечества.

Обратите внимание, что после события вы начинаете предсказывать возможность других катаклизмов в той же области, из которой только что вылетел Черный лебедь, но не в других областях. После краха фондового рынка в 1987 году половина американских трейдеров с ужасом ожидала приближения каждого следующего октября, не принимая во внимание, что у первого кризиса предшественника не было. Мы слишком склонны беспокоиться постфактум. То, что наивное наблюдение в прошлом мы принимаем за нечто окончательное и показательное для будущего, — это единственная причина нашей неспособности понять Черного лебедя.

Дилетанту-начетчику — то есть одному из тех писателей и ученых, которые нашпиговывают свои работы цитатами из разных покойных авторитетов, — кажется, что «каковы предпосылки, таковы и следствия» (как писал Гоббс). Верящим в безусловную полезность прошлого опыта полезно будет ознакомиться с ужасно мудрым высказыванием, якобы принадлежащим одному известному морскому волку:

За всю свою профессиональную жизнь я ни разу не попадал ни в какую хоть сколько-нибудь серьезную аварию. За все свои годы на море я видел только одно судно, терпящее бедствие. Я никогда не видел крушения, не переживал крушения, не оказывался в ситуации, которая грозила катастрофой.

В 1912 году судно капитана Смита потерпело самое знаменитое кораблекрушение в истории человечества [18] .

Или вот представьте председателя банка, чье учреждение получает стабильную прибыль, а потом разом рушится под ударом судьбы. Традиционные приметы банкира-процентщика — тяжелый зад, чисто выбритый подбородок и самая неброская и скучная одежда — темный костюм, белая рубашка и красный галстук. Да, для выдачи кредитов банки нанимают скучных людей и обучают их еще большей скучности. Но это только видимость. Они выглядят консервативно только потому, что банки-кредиторы лопаются лишь в редких, очень редких случаях. Невозможно оценить эффективность их кредитной деятельности, наблюдая за ней в течение дня, недели, месяца — даже столетия! Летом 1982 года крупные американские банки потеряли почти все свои накопления (в совокупности), почти всё, что они заработали за историю американского банковского дела, — всё. Они давали кредиты странам Южной и Центральной Америки, которые одновременно объявили дефолт — «событие из ряда вон». Понадобилось одно лето, чтобы понять, что это был бизнес лохов, строивших свое благосостояние на весьма рискованной игре. А до тех пор банкиры убеждали всех — включая самих себя, — что они страшно «консервативны». Они не консервативны — просто очень здорово научились себя обманывать, закрывая глаза на возможность гигантских, катастрофических потерь. Более того, этот фарс повторился спустя десятилетие, когда «рискоустойчивые» крупные банки снова оказались в финансовой западне — и многие обанкротились — после краха рынка недвижимости в начале 1990-х. В итоге загнувшаяся индустрия сбережений и кредитов потребовала от налогоплательщиков вливания в объеме более полутриллиона долларов, и Федеральный резервный банк оживил ее за наш счет.

Когда банкиры получают прибыль, они сами ею пользуются; когда им приходится туго, мы платим по их счетам.

Сразу после Уортона я пошел работать в «Банкерс Траст» (уже почивший в бозе). Тамошние члены совета директоров, быстро забыв уроки 1982 года, распространяли отчеты о результатах каждого квартала, где разъясняли, какие они все умные, продуктивные, консервативные (и интересные). Было ясно, что их доходы — это деньги, взятые взаймы у судьбы, которая потребует выплаты в какой-то никому не ведомый момент. Пожалуйста, рискуйте себе на здоровье, только ради бога, не называйте себя консерваторами и не задирайте нос перед представителями более надежных профессий.

Еще одно недавнее событие — почти мгновенное банкротство в 1998 году финансово-инвестиционной компании (хедж-фонда) «Лонг-Терм Кэпитал Менеджмент» (ЛТКМ), применявшей методику экспертизы рисков, разработанную двумя «нобелевскими экономистами», которые стяжали себе репутацию «гениев», а фактически исходили в своих расчетах из все тех же пресловутых «гауссовых кривых», убеждая себя, что это великая наука, и тем самым превращая все финансовое учреждение в лавочку лохов. Один из грандиознейших трейдинговых крахов в истории произошел почти молниеносно, без всяких предупредительных сигналов (подробнее — гораздо подробнее — об этом будет рассказано в главе 17) [19] .

С точки зрения индюшки отсутствие кормежки в тысяча первый день — это Черный лебедь. Но не с точки зрения мясника: он ожидал того, что произошло. Отсюда вывод: Черный лебедь — это проблема лоха. Иными словами, ее наличие зависит от ваших ожиданий. Вам понятно, что вы можете истребить Черного лебедя с помощью науки (если это вам по силам) или широкого взгляда на вещи. Конечно, при помощи науки Черного лебедя можно и создать (как удалось ребятам из ЛТКМ): достаточно уверить всех, что Черный лебедь им не грозит — вот так наука превращает разумных граждан в лохов.

Заметьте, что эти поворотные события не обязательно происходят мгновенно. Некоторые из исторических сдвигов, которые я упомянул в главе I, продолжались десятилетиями, как, например, изобретение компьютеров, оказавших огромное влияние на общество, но вторгавшихся в нашу жизнь постепенно и незаметно. Некоторые Черные лебеди являются следствием продвижения мелкими шажками в одном направлении — так воздействуют книги, которые год за годом продаются в больших количествах, не попадая в списки бестселлеров, или технологии, которые медленно, но верно забирают нас в плен. Происходящее следует рассматривать в относительном, а не в абсолютном временном измерении: землетрясения продолжаются считаные минуты, трагедия 11 сентября продолжалась несколько часов, но исторические перемены и технологические перевороты — это такие Черные лебеди, которые могут занимать десятилетия. Как правило, «добрые» Черные лебеди действуют исподволь, а «злые» как громом поражают, ведь разрушать — не строить. (Во время ливанской войны дом моих родителей в Амиуне и дом деда в соседней деревне были уничтожены за несколько часов врагами деда, контролировавшими эту область. Чтобы их отстроить, потребовалось в семь тысяч раз больше времени — два года.)

Проблема индюшки (иными словами, «проблема индукции») — это очень старая проблема, но почему-то ваш знакомый преподаватель философии, скорее всего, называет ее «проблемой Юма».

Нашего брата скептика и эмпирика принято считать народом мрачным, параноидальным и в личной жизни неустроенным, чему исторический (и мой личный) опыт явно противоречит. Подобно многим из тех скептиков, с которыми я вожу дружбу, Юм был бонвиван и весельчак, стремился к литературной славе, светскому обществу и приятной беседе. В жизни его случались анекдотические происшествия. Однажды он провалился в яму с водой возле дома, который строил в Эдинбурге. Поскольку среди соседей он слыл безбожником, случившаяся там женщина отказалась его вытаскивать, пока он не прочтет «Отче наш» и «Верую». Будучи человеком практичным, он прочел молитвы, но только после того, как язвительно вопросил ее: «Разве христиане не обязаны помогать своим недругам?» Юм выглядел непривлекательно. «У него был тот сосредоточенный взгляд погруженного в думу мыслителя, который поверхностные наблюдатели так часто принимают за безумный», — пишет его биограф.

Как ни странно, современники больше знали Юма не по тем произведениям, которые теперь связываются с его именем, — он разбогател и прославился, написав сверхпопулярную историю Англии. По иронии судьбы, при жизни Юма его знаменитые философские труды «падали мертворожденными с печатных станков», а те, что составляли его тогдашнюю славу, теперь непросто найти. Ясностью своих рассуждений Юм посрамляет почти всех современных мыслителей, и уж подавно всю немецкую философскую школу. В отличие от Канта, Фихте, Шопенгауэра и Гегеля, Юм — такой мыслитель, которого иногда читают те, кто ссылается на него.

Я часто слышу, как, говоря о проблеме индукции, упоминают «проблему Юма», но проблема эта старая, много старше забавного шотландца, возможно, такая же старая, как сама философия, как разговоры в тени оливковых рощ. Давайте отправимся в прошлое, ведь древние сформулировали ее с не меньшей точностью.

Яростный антиакадемик, борец с догмой, Секст Эмпирик жил и творил почти за полтора тысячелетия до Юма. Он в высшей степени точно сформулировал проблему индюшки. Нам известно о нем очень мало. Мы даже не знаем, был ли он философом или скорее переписчиком философских трудов тех авторов, чьи имена до нас не дошли. Предположительно он жил в Александрии во II веке нашей эры. Он принадлежал к так называемой «эмпирической» школе медицины, так как ее приверженцы сомневались в теориях и в причинно-следственных связях и основывали свое лечение на практике и прецедентах — хотя и им старались не доверять слепо. Более того, они считали, что по одной анатомии нельзя судить о функциях. Самый знаменитый представитель эмпирической школы, Менодот из Никомедии, соединивший эмпиризм с философским скептицизмом, «позиционировал» медицину как искусство, а не как науку и отделял практику от догматической системы. Именно как лечащий врач Секст заслужил себе прозвище Эмпирик.

Секст представлял и излагал идеи скептиков школы Пиррона, которые проповедовали некую форму интеллектуальной терапии, являющейся результатом отказа от всякой уверенности. Вам кажется, что вас ждет несчастье? Не беспокойтесь. Кто знает, может, оно обернется для вас благом. Сомнение в результате позволит вам сохранить спокойствие. Пирроновы скептики были законопослушными гражданами, которые соблюдали обычаи и традиции, но учились постоянно во всем сомневаться и таким образом достигать состояния полной уравновешенности. Но, несмотря на консерватизм в привычках, они яростно сражались против любой догмы.

Среди сохранившихся работ Секста — диатриба с прекрасным названием «Adversos Mathematicos» («Против математиков»), которое иногда переводится «Против ученых». Значительная ее часть могла бы быть написана в прошлую среду!

Чем Секст особенно для меня интересен, так это редкостным умением соединять в своей врачебной практике философию и принятие решений. Он был человеком действия, поэтому ученые-академики его не жалуют. Методы эмпирической медицины, базирующиеся на вроде бы бессмысленных пробах и ошибках, будут крайне важны для подтверждения моих мыслей о планировании и прогнозировании, о том, как использовать Черного лебедя к своей выгоде.

В 1998 году, когда я ушел в свободное плавание, я назвал свою исследовательскую лабораторию и трейдерскую фирму «Эмпирика» — не из тех же «догмоборческих» соображений, но в знак печального напоминания о том, что медицине потребовалось, по крайней мере, еще четырнадцать столетий после расцвета эмпирической школы, чтобы наконец измениться: отринуть догму, усомниться в теориях, проникнуться скепсисом и положиться на опыт! Каков же урок? Осознание проблемы мало что значит — особенно если в деле замешаны чьи-то особые интересы.

Третий крупный мыслитель, который занимался этой проблемой, — это арабоязычный скептик XI века Аль-Газали, в латинской традиции Альгазель. Ученых-догматиков он называл «габи», буквально «придурки», что по-арабски звучит забавнее, чем «идиот», и выразительнее, чем «мракобес». Альгазель написал собственный трактат «Против ученых», диатрибу под названием «Тахафут аль-фаласифа», что я перевожу как «Некомпетентность философии». Она была направлена против школы под названием «фаласифа» — арабская интеллектуальная среда была прямой наследницей классической философии, которую арабы смогли примирить с исламом при помощи рационалистической аргументации.

Нападки Альгазеля на «научное» знание положили начало дебатам с Аверроэсом, средневековым философом, который превзошел всех средневековых мыслителей в своем влиянии (на иудеев и христиан, но не на мусульман). Спор между Альгазелем и Аверроэсом был, к сожалению, выигран обоими. Впоследствии многие арабские религиозные мыслители переняли и безмерно раздули скептицизм Альгазеля в отношении научного метода, предоставив Богу заботу о причинах и следствиях (что было явным искажением идеи Альгазеля). Запад же принял рационализм Аверроэса, построенный на фундаменте Аристотеля. Его развили Фома Аквинский и еврейские философы, которые долго называли себя аверроистами. Многие мыслители приписывают колоссальному авторитету Альгазеля то, что арабы впоследствии отказались от научного подхода. В конце концов Альгазель возжег пламя суфийского мистицизма, приверженцы которого, стремясь к интимному общению с Богом, отрешаются от всего мирского. В основе этого — проблема Черного лебедя.

Если античные скептики превозносили просвещенное невежество как первый шаг к честному познанию истины, то средневековые скептики, и мусульманские и христианские, использовали скептицизм как инструмент для неприятия того, что мы сегодня называем наукой. Вера в серьезность проблемы Черного лебедя, беспокойство по поводу индукции и скептицизм заставляют более благосклонно взглянуть на некоторые религиозные аргументы, хотя и в очищенной от клерикальной шелухи, теистической форме. Идея опоры на веру, а не на разум известна как фидеизм. Одним словом, существует религиозное направление «чернолебяжьего» скептицизма, лучше всего представленное французским протестантом Пьером Байлем — эрудитом, философом и теологом, — который был сослан в Голландию, где образовал философский кружок, близкий к Пирроновым скептикам. Труды Байля оказали значительное влияние на Юма, открыв последнему античный скептицизм — до такой степени, что некоторые идеи Юм воспринял через Байля. Книга Байля «Dictionnaire historique et critique» была самым читаемым научным трудом XVIII века, но, подобно большинству моих французских кумиров (таких, как Фредерик Бастиа), Байль не числится в нынешнем французском пантеоне, и его сочинения почти невозможно найти во французском оригинале. То же относится к альгазелисту XIV века Николаю Отрекурскому.

Мало кто знает, что самым полным собранием идей скептицизма остается труд всесильного католического епископа, старейшего члена Французской академии. Пьер-Даниэль Юэ написал свой «Философский трактат о слабости человеческого ума» в 1690 году. Это удивительная книга, не оставляющая камня на камне от догм и подвергающая сомнению верность человеческого восприятия. Юэ выдвигает весьма серьезные аргументы против связи причин и следствий — в частности, он утверждает, что у каждого события может быть бесконечное число вероятных причин.

И Юэ и Байль были эрудитами и провели свою жизнь над книгами. Юэ, доживший до девяноста с лишним лет, держал слугу, который следовал за ним с книгой и читал ему вслух во время трапез и редких минут отдыха, чтобы не терялось драгоценное время. Он прослыл самым начитанным человеком эпохи. Позвольте уточнить: эрудиция для меня важна. Она свидетельствует об искреннем интеллектуальном любопытстве. Она свидетельствует об открытости ума и желании оценивать идеи других людей. Прежде всего эрудит может быть неудовлетворен своими знаниями, а такая неудовлетворенность — отличная защита от платонизма, от упрощенчества скороспелого менеджера, от филистерства узкоспециализированного ученого. Скажу больше: ученость без эрудиции ведет к катастрофам.

Впрочем, пропаганда философского скептицизма не входит в число задач этой книги. Хотя осознание проблемы Черного лебедя и может приводить к отрешенности и крайнему скептицизму, я выбираю противоположное направление. Меня интересуют дела и истинный эмпиризм. Так что эта книга написана не суфийским мистиком, даже не скептиком в античном или средневековом понимании и даже (как мы еще убедимся) не в философском понимании, но практиком, чья главная цель — не быть лохом в том, что существенно. Точка.

Юм был ярым скептиком у себя в кабинете, но не в повседневной жизни, в которой его идеи не находили применения. Я же, напротив, проявляю скепсис в том, что непосредственно касается повседневной жизни. В общем-то моя единственная забота — как принимать решения, не становясь индюшкой.

За последние двадцать лет мне тысячу раз предлагали такой вопрос: «Как же ты, Талеб, переходишь улицу, если ты так чувствителен к риску?» или говорили (что еще глупее): «Ты призываешь нас вообще не рисковать». Я ни в коем случае не приветствую рискофобию (вы увидите, что сам я предпочитаю рисковать по-крупному). В этой книге я разъясню вам одно — как избежать перехода улицы с завязанными глазами.

Я только что представил проблему Черного лебедя в ее историческом аспекте, заключающуюся в том, что крайне сложно делать обобщения на основе имеющейся информации, обучаться на опыте, на известном и виденном. Я также перечислил тех, кого считаю самыми значительными историческими личностями.

Вы видите, что нам очень удобно воображать, будто мы живем в Среднестане. Почему? Потому что тогда можно не думать обо всех этих «чернолебяжьих» сюрпризах! Если вы живете в Среднестане, проблема Черного лебедя либо не существует, либо малозначима.

При таком самовнушении проблема индукции, которой со времен Секста Эмпирика мучилась философская мысль, отпадает сама собой. Статистик может плевать на эпистемологию.

Если бы! Мы живем не в Среднестане, поэтому и взгляд на Черного лебедя должен быть иным. Раз мы не в состоянии отделаться от проблемы, нам нужно глубже в нее вникнуть. Это задача не запредельно трудная, и наши усилия могут окупиться сторицей.

Есть и другие моменты, проистекающие из нашего невнимания к Черному лебедю:

а) мы выхватываем сегменты из общей картины увиденного и путем их обобщения делаем выводы о невидимом: это ошибка подтверждения;

б) мы морочим себя историями, которые утоляют нашу платоническую страсть к четким схемам: это искажение нарратива;

в) мы ведем себя так, как будто Черного лебедя не существует: человеческая природа не запрограммирована на Черных лебедей;

г) то, что мы видим, может оказаться не всем, что есть на свете. История прячет от нас Черных лебедей и подсовывает нам ошибочное представление об их вероятности: это проблема скрытых свидетельств;

д) мы «туннелируем»; иными словами, мы сосредоточиваемся на нескольких ясно очерченных зонах неопределенности, на слишком узком круге Черных лебедей (игнорируя тех, о существовании которых не так легко догадаться).

Я раскрою каждый из этих пунктов в последующих пяти главах. Затем, в заключении первой части, я продемонстрирую, как они в конце концов сходятся в одной точке.

У меня масса данных. — Могут ли Зуглы (иногда) быть Буглами? — Подтверждение-шмодтверждение. — Попперова идея.

При том что вера в доказательство вошла в наши привычки и в наше сознание, оно может быть опасно ошибочным.

Представьте, что я вам скажу: у меня есть точные данные, что футболист О.Дж. Симпсон (которого в 90-е годы обвинили в убийстве жены) — не преступник. Я пару дней назад с ним завтракал, и он никого не убил. Серьезно, я не видел, чтобы он хоть кого-то укокошил. Разве это не подтверждает его невиновность? Если бы я такое сморозил, вы бы наверняка вызвали психиатров, санитаров, возможно, даже полицию, решив, что моя логика, сбившаяся от постоянных трейдинговых нагрузок и усиленных раздумий о Черном лебеде, представляет опасность для общества и меня желательно упрятать куда подальше, и поскорее.

Вы бы отреагировали так же, скажи я вам, что я поспал тут недавно на железнодорожных путях в Нью-Рошеле, в штате Нью-Йорк, и остался жив. Смотрите, сказал бы я, я целехонек, и это свидетельствует о том, что лежать на железнодорожных путях безопасно. Но подумайте вот еще о чем. Взгляните еще раз на рисунок 1 в главе 4; человек, наблюдавший за индюшкой в течение первых тысячи дней (но не видевший трагедию тысяча первого), сказал бы вам — справедливо, — что у него нет свидетельств возможности радикальных перемен, то есть Черных лебедей. Однако вы легко спутаете это утверждение — особенно если вы не слишком внимательны — о утверждением, что есть свидетельства невозможности Черных лебедей. Логическая дистанция между двумя этими утверждениями огромна, но в вашем сознании она сократится, причем настолько, что вы преспокойно подмените одно другим. Через десять дней, если вам вообще удастся вспомнить первое утверждение, вы, скорее всего, предпочтете вторую, искаженную, версию: что есть доказательство отсутствия Черных лебедей. Я называю эту путаницу огрехом-перевертышем, ибо вышеприведенные утверждения не взаимозаменимы.

Такое смешивание двух утверждений — это тривиальная, крайне тривиальная (хотя очень существенная) логическая ошибка; но мы не застрахованы от тривиальных логических ошибок, а профессора и мыслители и подавно (сложные умопостроения редко счастливо сочетаются с ясностью рассудка). Если мы не напряжем мозги, то, скорее всего, бессознательно упростим проблему, потому что наш разум делает это сплошь и рядом в автоматическом режиме, без нашего участия.

В этом следует тщательно разобраться.

Многие путают утверждение «почти все террористы — мусульмане» с утверждением «почти все мусульмане — террористы». Предположим, первое — правда, и 99 процентов террористов — мусульмане. Это означает, что только 0,001 процента мусульман — террористы, поскольку мусульман в мире больше миллиарда, а террористов, допустим, десять тысяч, один на сто тысяч человек. Эта логическая ошибка заставляет вас (без вашего ведома) преувеличивать вероятность того, что случайно взятый мусульманин (скажем, в возрасте от пятнадцати до пятидесяти лет) окажется террористом, примерно в пятьдесят тысяч раз!

По огрехам-перевертышам читатель может легко судить о несправедливости стереотипов. Меньшинства в городах Соединенных Штатов стали жертвой той же путаницы: даже если большинство преступников принадлежит к их этнической подгруппе, большая часть представителей их этнической подгруппы — не преступники; однако они все равно подвергаются дискриминации со стороны людей, которые должны были бы соображать получше.

«Я и не думал говорить, что консерваторы, как правило, глупы. Я имел в виду, что глупые люди, как правило, консервативны», — пожаловался однажды Джон Стюарт Милль [20] . Это извечная проблема: если вы скажете людям, что ключом к успеху не всегда является компетентность, они решат, что вы говорите им: компетентность ничего не решает, все дело в везении.

Наш умозаключающий механизм, которым мы пользуемся в повседневной жизни, не приспособлен к сложной среде, где высказывание радикально меняется при малозаметном изменении формулировки. Ведь, если подумать, в первобытной среде нет сколько-нибудь важной разницы между высказываниями «большинство убийц — дикие звери» и « большинство диких зверей — убийцы». Неточность тут есть, но она не слишком важна. Наша статистическая интуиция эволюционировала не в том окружении, в котором подобные тонкости могут иметь большое значение.

Все зуглы — буглы. Вы увидели бугла. Это зугл?

Не обязательно, поскольку не все буглы — зуглы; подростки, которые допускают ошибку при ответе на такой вопрос во время выпускных экзаменов, рискуют не попасть в колледж. Но человек может получать самые высокие оценки на экзаменах и все же невольно покрываться мурашками, когда обитатель неблагополучного квартала заходит с ним в лифт. Эта неспособность автоматически перенести знание и понимание с одной ситуации на другую — или с теории на практику — является весьма тревожным свойством человеческой натуры.

Давайте назовем это ареал-специфичностью человеческих реакций. Под ареал-специфичностью я подразумеваю тот факт, что наши реакции, наш образ мыслей, наша интуиция зависят от контекста, в котором проблема нам предстает, от того, что эволюционные психологи называют ареалом объекта или события. Школьная аудитория — один ареал; повседневная жизнь — другой. Наша реакция на информационный сигнал определяется не его логической насыщенностью, а тем, в какую структуру он встроен и как он взаимодействует с нашей социально-эмоциональной системой. Логические проблемы, которые в аудитории решаются одним образом, в повседневной жизни могут рассматриваться совершенно иначе. Собственно, они и рассматриваются иначе в повседневной жизни.

Знание, даже точное знание, не часто приводит к правильным действиям, потому что, стоит нам расслабиться, и мы тут же забываем то, что знаем, или перестаем соображать, как этим пользоваться, даже если мы — эксперты. Было установлено, что статистики имеют обыкновение оставлять свои мозги в аудитории и допускать за ее порогом самые тривиальные логические ошибки. В 1971 году психологи Дэнни Канеман и Амос Тверски решили помучить профессоров статистики вопросами, сформулированными не как статистические вопросы. Один был приблизительно таков (для большей ясности я поменял пример): представьте, что вы живете в городе, где есть две больницы — одна большая, другая маленькая. В определенный день в одной из этих двух больниц рождается 60 процентов мальчиков. В какой больнице это скорее могло бы произойти? Многие профессора делали ошибку (во время обычной беседы), называя большую больницу, в то время как суть статистики заключается в том, что большие выборки более стабильны и имеют меньше отклонений от долгосрочного среднего показателя (в нашем случае 50 процентов каждого пола), чем маленькие выборки. Эти профессора провалили бы экзамены, которые сами же принимают. Еще работая квант-инженером, я выявил сотни таких серьезных ошибок, сделанных статистиками, забывшими о том, что они статистики.

Если вам нужен еще один пример нашей смехотворной ареал-специфичности, сходите как-нибудь в элитный «Рибок Спорт-клуб» в Нью-Йорке и посмотрите, сколько народу, проехав пару этажей на эскалаторе, сразу же устремляется к степ-тренажерам.

Эта ареал-специфичность наших выводов и реакций двунаправлена: постижению некоторых проблем нас лучше учит жизнь, чем учебники, а другие нам легче понять в теории, чем на практике. Порой человек запросто решает проблему в жизненной ситуации, но встает в тупик, когда она предлагается ему в виде абстрактной логической задачи. В разных обстоятельствах мы используем разные ментальные механизмы — так называемые модули; в нашем мозгу нет центрального компьютера общего назначения, который работал бы с логическими правилами, применяя их одинаково ко всем возможным ситуациям.

И, как я уже сказал, мы позволяем себе допускать логические ошибки в реальности, но не в аудитории. Для иллюстрации этой асимметрии лучше всего подходит диагностика рака. Представьте себе врачей, которые обследуют пациента на наличие признаков рака, — такие анализы обычно проводят с пациентами, которые хотят знать, вылечились они или болезнь рецидивировала. («Рецидив» — это неправильный термин: речь просто о том, что лечение убило не все раковые клетки и не обнаруженные злокачественные клетки стали бесконтрольно размножаться.) С помощью современных технологий невозможно исследовать каждую из клеток пациента, поэтому врач делает некоторую выборку, сканируя тело с максимально возможной тщательностью. Затем он высказывает предположение на основании того, чего не увидел. Как-то раз я изумился, когда доктор заявил мне после плановой проверки: «Не беспокойтесь, мы установили, что вы здоровы». — «Как?» — спросил я. «Результаты обследования указывают на отсутствие рака», — был ответ. — «Каким образом?» — поинтересовался я. «Больные клетки не выявлены», — ответил он. И этот тип еще называет себя врачом!

В медицинской литературе употребляется сокращение НПЗ, что означает «нет признаков заболевания». При этом не существует ПОЗ, «признаки отсутствия заболевания». Но мой опыт обсуждения этой проблемы со множеством докторов, даже тех, которые публикуют статьи о своих исследованиях, показывает, что многие из них в пылу разговора допускают огрехи-перевертыши.

В 1960-е годы, в пору наивысшего зазнайства науки, врачи, уверенные в своей способности воссоздать в лаборатории материнское молоко, ни в грош его не ставили, не осознавая, что материнское молоко может содержать полезные компоненты, которые укрылись от их просвещенного внимания; отсутствие свидетельств о пользе материнского молока принималось за свидетельство отсутствия пользы оного (еще один пример платонизма: «нет смысла» кормить грудью, раз можно кормить из бутылочки). Многие пострадали от этой наивной логики: те, кого в младенчестве не кормили грудью, оказались больше подвержены ряду болезней, в том числе определенным видам рака — видимо, в материнском молоке есть какие-то необходимые защитные питательные вещества, о которых мы пока ничего определенного не знаем. Больше того, благотворное влияние, которое кормление грудью оказывает на матерей, — например снижение риска рака груди, — тоже не учитывалось.

Та же история с миндалинами: удаление миндалин повышает риск поражения горла раком, но на протяжении десятилетий врачи и не подозревали, что эта «бесполезная» ткань может быть для чего-нибудь, им неведомого, нужна. То же самое с пищевой клетчаткой во фруктах и овощах: врачи в 1960-е годы считали ее бесполезной, потому что не имели доказательств ее необходимости, и в результате мы получили неправильно вскормленное поколение.

Клетчатка, как выясняется, замедляет всасывание сахара в кровь и вычищает из желудочно-кишечного тракта предраковые клетки. Вообще медицина за всю свою историю причинила немало вреда, и виной тому — эти простые огрехи-перевертыши.

Я не говорю, что у врачей не должно быть системы взглядов, я лишь призываю к открытости и гибкости — к чему стремились Менодот и его школа, насаждая скептико-эмпирическую медицину, избегающую теоретизирования. Медицина сейчас изменилась к лучшему, но многие отрасли знания — нет.

Данный нам природой ментальный механизм, который я называю наивным эмпиризмом, побуждает нас искать свидетельства, подтверждающие наши представления о прошлом и об окружающем нас мире, — их всегда несложно найти. К сожалению, дурацкое дело нехитрое, особенно при наличии подходящих инструментов. Вы подбираете факты, согласующиеся с вашими теориями, и называете их доказательствами. Например, дипломат продемонстрирует вам свои «достижения», а не то, в чем он не преуспел. Математики попытаются убедить вас, что их наука нужна обществу, ссылаясь на те случаи, когда она оказалась полезной, а не на те, когда было попусту затрачено время, и тем более не на те бесчисленные математические экзерсисы, за которые общество дорого заплатило, поскольку элегантные математические построения крайне неэмпиричны.

Даже при проверке гипотезы мы склонны искать факты, ее подтверждающие. Конечно, подтверждение найти несложно — достаточно внимательно приглядеться или поручить это практиканту. Я могу найти подтверждение почти чему угодно, так же как опытный лондонский таксист сможет даже в праздничный день найти пробку, чтобы накрутить цену.

Кое-кто идет дальше, приводя мне примеры событий, которые мы смогли с некоторой долей успеха предвидеть, — такие и в самом деле есть, например высадка человека на Луне или бурный рост экономики в XXI веке. Можно найти множество «контрдоказательств» идеям этой книги. Лучшим из них будет то, что газеты прекрасно предсказывают театральные спектакли и кинопоказы. Смотрите, я вчера предсказал, что сегодня взойдет солнце, и оно взошло!

Обнадеживает то, что этот наивный эмпиризм можно обойти. Я сказал, что ряд подтверждающих фактов не обязательно является доказательством. Тысячи белых лебедей не доказывают отсутствия в мире черных. Однако есть исключение: я хорошо знаю о том, что неправильно, но плохо — о том, что правильно. Если я вижу черного лебедя, я могу с уверенностью сказать, что не все лебеди белые! Если я видел, как человек совершает убийство, я могу почти не сомневаться, что он преступник. Но, если я не видел, как человек совершает убийство, я не могу быть уверен в его невиновности. То же относится к диагностике рака: выявление одной-единственной злокачественной опухоли доказывает, что у вас рак, но невыявление ее не позволяет вам со стопроцентной уверенностью сказать, что рака у вас нет.

Нас приближают к истине отрицательные, а не подтверждающие примеры! Неверно выводить общее правило из наблюдаемых фактов. Вопреки традиционным представлениям накопление подтверждающих наблюдений, подобных наблюдениям индюшки, не увеличивает запаса наших знаний. Просто есть вещи, к которым я могу по-прежнему относиться скептически, и вещи, которые я могу спокойно считать бесспорными. Иными словами, результаты наблюдений односторонни. Вот и вся премудрость.

Эта асимметрия чрезвычайно полезна. Она позволяет нам быть не абсолютными скептиками, а всего лишь полускептиками. Некоторое преимущество реальной жизни над книгами заключается в том, что при принятии решений вы можете интересоваться только одной стороной дела: если вам необходима уверенность в наличии у пациента заболевания, а не уверенность в его здоровье, отрицательных результатов вам будет достаточно. Итак, данные сообщают нам много, но не так много, как мы ожидаем. Иногда в массе данных нет никакого смысла, а иногда единственный факт бесценен. Иной раз тысяча дней не докажет вашу правоту, но один день с легкостью может доказать вашу неправоту.

Активнее всех развивал эту идею одностороннего полускептицизма сэр доктор профессор Карл Раймунд Поппер — единственный специалист по философии науки, которого действительно читают и обсуждают люди, играющие активную роль в реальной жизни (чего нельзя сказать о профессиональных философах). Сейчас, когда я пишу эти строки, его черно-белое фото смотрит на меня со стены моего кабинета. Это подарок, который я получил в Мюнхене от эссеиста Иохена Вегнера, который, как и я, считает Поппера единственным «нашенским» среди современных мыслителей — ну почти. Он пишет для нас, а не для своих собратьев философов. Мы — это практикующие эмпирики, признающие неопределенность своей стихией и полагающие, что осознание того, как действовать в условиях неполноты информации, — главная и самая насущная задача человека.

Поппер вывел из этой асимметрии полномасштабную теорию, использующую технику «фальсификации» (по Попперу, «фальсифицировать» — значит доказать неправильность), которая позволяет провести границу между наукой и не-наукой. Тут же разгорелись жаркие споры о ее практическом применении, хотя это не самая интересная и не самая оригинальная из Попперовых идей. Мысль об асимметричности знания так мила деловым людям, потому что для них она очевидна; на ней зиждется весь их бизнес. «Проклятый» философ Чарльз Сандерс Пирс, который, подобно художнику, добился лишь посмертного признания, тоже придумал некий «чернолебяжий» метод, когда Поппер еще под стол пешком ходил, — этот метод даже называют «подходом Пирса — Поппера». Гораздо сильнее и оригинальнее идея Поппера об «открытом» обществе, которое кладет в основу своего развития скепсис, опровергая и ниспровергая окончательные истины. Поппер обвинил Платона в том, что он «закупорил» наш разум (я привожу его аргументы в Прологе). Но самое великое достижение Поппера — это его догадка о фундаментальной, суровой и необоримой непредсказуемости мира; о чем я буду говорить позже в главе о предсказаниях [21] .

Конечно, «фальсифицировать» (то есть с полной уверенностью заявлять, что что-то неправильно) весьма и весьма непросто. Несовершенство метода тестирования может привести к ошибке. У врача, обнаружившего раковые клетки, может оказаться неисправное оборудование, создающее оптические иллюзии; или белый халат может натянуть экономист, помешанный на «гауссовых кривых». Свидетель преступления может быть в стельку пьян. Однако факт остается фактом: вы способны судить о том, что неправильно, но не о том, что правильно. Не вся информация равноценна.

Поппер ввел механизм предположений и опровержений, который работает следующим образом: вы делаете (смелое) предположение и начинаете искать данные, которые докажут вашу неправоту. Это альтернатива поиску подтверждающих фактов. Если вам кажется, что опровергать просто, то вы заблуждаетесь, — мало у кого от природы есть такая способность. Я признаюсь, что у меня ее нет; я здорово напрягаюсь.

Ученые-когнитивисты изучили нашу природную тягу к поиску подтверждений; они называют ее установкой на подтверждение. Опыты показывают, что люди сосредоточиваются только на прочитанных книгах из библиотеки Умберто Эко. Любое правило можно проверить либо прямым путем, рассматривая случаи, когда оно работает, либо косвенным, фокусируясь на тех случаях, когда оно не срабатывает. Как мы уже выяснили, опровергающие примеры гораздо важнее для установления истины. Но мы словно бы об этом не ведаем.

Первый известный мне эксперимент, исследующий этот феномен, был проведен психологом П.К. Уэйсоном. Он предлагал испытуемым последовательность из трех чисел — 2, 4, 6 — и просил их догадаться, по какому принципу она сгенерирована. На первом этапе испытуемые называли другие числовые последовательности, соответствие которых заложенному в примере принципу экспериментатор подтверждал или отрицал. И только потом испытуемые формулировали сам принцип. (Обратите внимание на сходство этого эксперимента с рассуждениями в главе I о том, какой нам предстает история: предполагая, что история генерируется в соответствии с какой-то логикой, мы видим только события, не принципы, но хотим угадать, что ею движет.) Правильный ответ — «натуральные числа в восходящем порядке», всего-то. Чтобы до этого додуматься (что удавалось лишь единицам), нужно было предложить нисходящий ряд цифр (на что экспериментатор сказал бы «нет»). Уэйсон заметил, что испытуемые формулировали для себя некий принцип и приводили примеры, нацеленные на его подтверждение, вместо того чтобы попытаться придумать последовательность, противоречащую их гипотезе. Испытуемые упорно пытались найти подтверждение правилу, которое сами же и изобрели.

Но бывают исключения. Опытные шахматисты-гроссмейстеры, как известно, действительно концентрируются на слабости потенциального хода. Но не обязательно играть в шахматы, чтобы практиковаться в скептицизме. Ученые считают, что именно умение копаться в собственных слабостях делает их хорошими шахматистами, а не игра в шахматы превращает их в скептиков. Таким же образом биржевой игрок Джордж Сорос, прежде чем сделать ставку, собирает данные, которые могли бы опровергнуть его первоначальную теорию. Возможно, это и есть истинная уверенность в себе: способность смотреть на мир, не ожидая от него одобрительных кивков [22] .

К сожалению, идея подтверждения укоренена в наших интеллектуальных привычках. Обратите внимание на следующее замечание писателя и критика Джона Апдайка: «Когда Джулиан Джейнс… рассуждает о том, что до конца второго тысячелетия до н.э. у людей не было сознания и они автоматически подчинялись указаниям богов, мы удивляемся, но как завороженные следим за тем, как эта поразительная концепция подкрепляется подтверждающими свидетельствами». Пусть даже концепция Джейнса и верна, но, мистер Апдайк, главная проблема знания (и вывод этой главы) заключается в том, что такого зверя, как подтверждающие свидетельства, не существует.

Вот прекрасная иллюстрация абсурдности подтверждений. Если вы верите, что появление дополнительного белого лебедя подтверждает, что черных лебедей нет, вы — с чисто логической точки зрения — должны также согласиться с тем, что появление красного «мини-кулера» подтверждает, что черных лебедей не существует.

Почему? Подумайте о том, что утверждение «все лебеди белые» подразумевает, что все небелые объекты — не лебеди. То, что подтверждает второе утверждение, должно подтверждать первое. Следовательно, обнаружение небелого объекта, не являющегося лебедем, должно служить таким подтверждением. Этот аргумент, известный как парадокс Гемпеля, был заново придуман моим другом, (мыслящим) математиком Брюно Дюпиром во время одной из наших интенсивно медитативных прогулок по Лондону — одной из тех увлеченных прогулок-дискуссий, когда не замечаешь дождя. Он указал пальцем на красный «мини» и воскликнул: «Смотри, Нассим, смотри! Черного лебедя нет!»

Мы не настолько наивны, чтобы считать человека бессмертным только потому, что не видели, как он умирает, или невиновным потому, что не застукали его за совершением убийства. Проблема наивных обобщений преследует нас не повсюду. Но эти светлые зоны индуктивного скептицизма обычно охватывают события, с которыми мы встречались в быту и в отношении которых мы научились избегать тупых обобщений.

Например, когда детям показывают какого-нибудь представителя группы и предлагают угадать свойства других, невидимых представителей, они способны выбрать, какие свойства обобщать. Покажите ребенку фотографию толстяка, скажите, что он принадлежит к такому-то племени, и попросите описать его соплеменников; ребенок (скорее всего) не решит, что все племя страдает излишней тучностью. Но на цвет кожи реакция будет другая. Если вы покажете ребенку людей с темной кожей и попросите описать их соплеменников, то услышите в ответ, что они тоже темнокожие.

По всей видимости, мы оснащены специфическими и сложными индуктивными инстинктами, которые ведут нас за собой. Исследования в области детской психологии опровергли мнение великого Дэвида Юма и всей британской эмпирической школы, что мы учимся обобщениям только на основании опыта и эмпирических наблюдений и что, следовательно, вера — дитя привычки. Мы рождаемся, как оказалось, с умственными механизмами, заставляющими нас выборочно обобщать опыт, то есть полагаться на индуктивное знание в одних областях, но оставаться скептиками в других. Делая так, мы опираемся не на опыт какой-нибудь тысячи дней, а на познания, накопленные нашими предками в процессе эволюции и внедрившиеся в нашу биологию.

А ведь сведения, полученные нами от предков, могут быть неверными. Я имею в виду, что мы, скорее всего, унаследовали инстинкты, необходимые для выживания в районе восточно-африканских Великих озер — судя по всему, там находится наша прародина, — но эти инстинкты, безусловно, неважно работают в современном буквенно оснащенном, информационно насыщенном и статистически сложном окружении.

Действительно, наше окружение несколько сложнее, чем представляется нам (и нашим органам управления). В каком смысле? Современный мир, являясь Крайнестаном, целиком зависит от редких — крайне редких — событий. В нем Черный лебедь может появиться после тысяч и тысяч Белых, поэтому нам следует воздерживаться от суждений гораздо дольше, чем нам свойственно. Как я говорил в главе 3, нереально (биологически нереально) встретить человека высотой в несколько миль, поэтому наша интуиция исключает такие события. Но тиражи книг или масштабы общественных потрясений не подвластны таким ограничениям. За тысячу дней не удостоверишься в том, что писатель бездарен, что рынок не рухнет, что война не начнется, что проект безнадежен, что страна — «наш союзник», что компания не разорится, что аналитик брокерской конторы — не шарлатан и что сосед не нападет на соседа. В далеком прошлом люди могли делать выводы гораздо быстрее и точнее.

Более того, сегодня число «чернолебяжьих» зон неизмеримо выросло [23] . В первобытном мире их было немного: впервые встреченный дикий зверь, новые враги, внезапные природные катаклизмы. Эти события повторялись достаточно часто, чтобы поселить в нас врожденный страх. Инстинктивная склонность к поспешным выводам и к «туннелированию» (то есть к фокусированию на небольшом количестве известных зон неопределенности) укоренена в нас и сейчас. Короче говоря, эта склонность — наша беда.

Почему «потому что»? — Как разделить мозг. — Эффективные способы тыкать пальцем в потолок. — Допамин поможет выиграть. — Я перестану ездить на мотоцикле (но не с сегодняшнего дня). — Эмпирик и психолог? С каких пор?

В конце 2004 года я участвовал в конференции, посвященной эстетике и науке. Она проходила в Риме. Лучшего места для подобной акции не придумаешь, здесь эстетика разлита в воздухе и проникает во все — вплоть до поведения людей и звучания голосов. За обедом известный профессор из Южной Италии необычайно приветливо поздоровался со мной. Утром того же дня я прослушал его страстный доклад: в нем было столько харизматичности, убежденности и убедительности, что я полностью согласился со всеми его доводами, хотя по большей части не понимал, о чем он говорит. Мне удалось разобрать только отдельные фразы, поскольку мой итальянский куда лучше служит мне на вечеринках, чем на научных и интеллектуальных мероприятиях. Произнося свою речь, он в какой-то момент весь побагровел от гнева, убедив меня (и слушателей), что он, несомненно, прав.

Во время обеда он подлетел ко мне, чтобы расхвалить за то, как я разнес причинно-следственные связи, которые в человеческом сознании гораздо значимее, нежели в реальности. Разговор получился столь оживленным, что мы застряли перед шведским столом, блокируя доступ прочих участников конференции к еде. Он говорил на посредственном французском (с помощью жестов), я отвечал на примитивном итальянском (с помощью жестов), и мы были так увлечены, что прочие делегаты не решались прервать столь важную и интересную беседу. Речь шла о моей предыдущей книге, посвященной случайностям, — своего рода реакции разозленного трейдера на пренебрежение к удаче в жизни и на рынках. Она была опубликована в Италии под благозвучным названием «Giocati dal caso» [24] . Мне повезло: переводчик знал эту тему едва ли не лучше меня, и книга нашла нескольких ярых поклонников в среде итальянских интеллектуалов. «Я в восторге от ваших идей, но не скрою своей обиды, — сказал профессор. — У меня точно такие же идеи, а вы написали книгу, которую я сам уже (почти) собирался написать. Вы просто счастливчик; вам удалось наглядно продемонстрировать, как случай влияет на общество и чем чревата переоценка роли причинно-следственных связей. Вы показали, как глупо с нашей стороны постоянно пытаться искать объяснение таланту».

Он замолчал, потом продолжил более спокойным тоном: «Но, mon cherami, позвольте сказать вам quelque chose [25] (очень медленно и внятно, постукивая большим пальцем о средний и указательный): если бы вы выросли в протестантском обществе, где людям внушают, что по работе и плата, где особо подчеркивается индивидуальная ответственность, — вы бы никогда не сумели увидеть мир в таком свете. Вам удалось высмотреть удачу и разделить причины и следствия по той причине, что вы воспитаны в средиземноморской православной традиции». При этом он использовал французский оборот a cause . И был так убедителен, что на минуту я согласился с его толкованием.

Мы любим рассказывать истории, мы любим резюмировать, и мы любим упрощать, то есть сводить многомерность событий к минимуму. Первая из проблем человеческой природы, которую мы рассмотрим в данном разделе, — искажение нарратива (на самом деле это настоящее мошенничество, но, дабы избежать грубости, остановлюсь на термине «искажение»). Связано оно с нашей склонностью к дотошному истолкованию (интерпретированию), с тем, что мы предпочитаем сжатые истории необработанной правде. Результатом является извращенное представление о мире, особенно когда речь идет о редком явлении.

Обратите внимание на то, как горячо мой вдумчивый итальянский собеседник поддержал мой протест против вечного поиска объяснений и преувеличения роли причин, но при этом самому ему, чтобы оценить меня и мой труд, понадобилось установить некоторую причинно-следственную связь, сделать и то и другое частью некой истории. Ему пришлось изобрести причину. Более того, он не сообразил, что угодил в ловушку причинности, — да я и сам не сразу это осознал.

Искажение нарратива проистекает из нашей неспособности рассматривать цепочку фактов, не оплетая их объяснениями или, что одно и то же, не скрепляя их логической связью — стрелой взаимоотношений. Объяснения объединяют факты друг с другом. Помогают их запомнить; придают им больший смысл. Опасно это тем, что укрепляет нас в иллюзии понимания.

В этой главе мы рассмотрим только одну проблему, но как бы с позиций разных научных дисциплин. Хотя проблему нарративности в одном из ее аспектов широко изучают психологи, она не является чисто «психологической». Сама классификация знаний маскирует тот факт, что это, в более общем плане, проблема информации. Тогда как нарративность проистекает из врожденной биологической потребности минимизировать многомерность, роботы неизбежно будут вовлечены в тот же самый процесс упрощения. Информация требует, чтобы ее упрощали.

Хочу помочь читателю сориентироваться. Говоря в предыдущей главе о проблеме индукции, мы строили предположения относительно невидимого, то есть того, что лежит вне информационного поля. Теперь мы займемся видимым, тем, что лежит внутри информационного поля, и разберемся в искажениях, возникающих при его обработке. Об этом можно рассуждать бесконечно, но меня будет занимать только нарративное упрощение окружающего нас мира и его влияние на наше восприятие Черного лебедя и крайней неопределенности.

Выискивание антилогизмов — увлекательное занятие. Несколько месяцев вы живете с потрясающим ощущением причастности к какому-то новому миру. Затем новизна блекнет, и ваше мышление возвращается в привычную колею. Мир снова становится скучным, пока вы не найдете новый предмет увлечения (или не доведете до бешенства какую-нибудь важную шишку).

Я додумался до одного такого антилогизма, открыв для себя (спасибо литературе о природе познания), что вопреки общепринятому мнению не теоретизирование — это действие, тогда как теоретизирование может соответствовать отсутствию осознанной деятельности, быть «выбором по умолчанию». Непросто изучать (и запоминать) факты, воздерживаясь от суждений и отметая всяческие объяснения. Тяга к теоретизированию с трудом поддается контролю: она, подобно анатомическим характеристикам, входит в наше биологическое устройство, и борьба с ней — это борьба с самим собой. Так что совет древних скептиков «не судить» противоречит самой нашей природе. Советчиков всегда на свете хватало — проблеме назидательной философии мы посвятим главу 13.

Попробуйте скептически относиться ко всем своим толкованиям, и вы моментально выбьетесь из сил. Кроме того, сопротивление теоретизированию закончится вашим полным позором. (Есть способы достичь истинного скептицизма; но нужно идти к нему через черный ход, а не атаковать самого себя с фасада.) Даже анатомически наш мозг не готов усваивать что-либо в «сыром» виде, без всякого объяснения. Мы сами не всегда это осознаем.

В одном эксперименте психологи предлагали женщинам выбрать из двенадцати пар те нейлоновые чулки, которые им больше нравятся. Потом исследователи спрашивали женщин, чем те руководствовались в своем выборе. Фактура, «приятность на ощупь» и цвет — такие ответы превалировали. На самом деле все чулки были совершенно одинаковые. Объяснения женщины придумывали задним числом, post hoc. Не значит ли это, что нам легче истолковать, чем понять? Давайте разберемся.

Ряд известных экспериментов с пациентами, у которых нарушены связи между полушариями мозга, дает нам убедительные физические (то есть биологические) свидетельства того, что объяснение выдается автоматически. Похоже, у нас есть специальный интерпретационный орган, хотя «нащупать» его исключительно трудно. Давайте все-таки попытаемся.

У пациентов с разделенным мозгом отсутствует связь и не происходит обмен информацией между левым и правым полушариями. Такое нарушение — большая редкость, и тем ценнее оно для исследователей. Перед вами в полном смысле слова две разные личности, с которыми вы можете общаться по отдельности; различия между ними дают вам некоторое представление о специализации полушарий. Подобное разделение — обычно результат хирургического вмешательства с целью устранить еще более тяжкие расстройства типа эпилепсии; впрочем, западным ученым, как и ученым в большинстве восточных стран, теперь запрещено разделять полушария человеческого мозга даже во имя познания и мудрости.

Теперь представьте, что вы побудили подобного пациента что-то сделать (поднять палец, засмеяться, схватить лопату), чтобы выяснить, каким ему видится мотив его поступка (вы-то знаете, что мотив один, — вы его к этому побудили). Если вы попросите правое, изолированное от левого, полушарие выполнить действие, а потом обратитесь к другому полушарию за объяснением, пациент непременно предложит какое-то толкование: «Я показал на потолок, чтобы…», «Я увидел что-то интересное на стене», ну а если вы спросите вашего покорного слугу, он, как всегда, скажет: «Потому что я родом из греко-православного селения Амиун в Северном Ливане» итак далее.

А вот если, наоборот, попросить изолированное левое полушарие правши выполнить действие, а потом спросить у правого полушария о его мотивах, то вы услышите в ответ просто: «Не знаю». Заметьте, что речью и дедукцией, как правило, ведает левое полушарие. Охочего до «науки» читателя я бы предостерег от построения нейронных схем: я всего лишь пытаюсь указать на биологическую природу этой «мотивационности», а не на ее точную локализацию. У нас есть все основания с подозрением относиться к этим «полушарным» различиям и возведенным на них поп-теориях о типах личности. В самом деле представление о том, что левое полушарие отвечает за речь, скорее всего, не совсем правильно. Вернее было бы, наверное, сказать, что в левом полушарии находятся центры опознавания структур и речь оно контролирует лишь в тех пределах, в каких она существует как структура. Еще одно различие между полушариями заключается в том, что правое имеет дело со всем новым. Оно воспринимает набор фактов (частное, то есть деревья), а левое воспринимает целостную картину, гештальт (общее, то есть лес).

Чтобы проиллюстрировать нашу биологическую зависимость от понятий, предлагаю вам следующий тест. Для начала прочитайте пословицу:

ЛУЧШЕ СИНИЦА В В РУКАХ, ЧЕМ ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ

Ничего необычного не заметили? Присмотритесь внимательнее [26] .

Нейрофизиолог из Сиднея Аллан Снайдер (который говорит с филадельфийским акцентом) сделал следующее открытие. Если притормозить работу левого полушария правши (воздействуя низкочастотными магнитными импульсами на левые лобно-височные доли мозга), вероятность того, что он пропустит ошибку при чтении приведенного выше текста, снизится. Наша склонность повсюду искать смысл и идею мешает нам видеть смыслообразующие детали. Однако люди, у которых работа левого полушария приторможена, реалистичнее смотрят на мир — они лучше и живее рисуют. В их мозгу отчетливее запечатлеваются сами объекты, очищенные от шелухи теорий, историй и предрассудков.

Почему так трудно избегать толкований? Дело в том, что, как доказывает история с итальянским ученым, нередко мозг отправляет свои функции бессознательно. Вы объясняете точно так же, как дышите, как выполняете другие действия, которые считаются автоматическими и неподконтрольными разуму.

Так почему отказ от теоретизирования требует куда больших затрат энергии, чем теоретизирование? Прежде всего теоретизирование — процесс тайный. Я уже говорил, что он совершается в основном без нашего ведома: если вы не знаете, что ежесекундно делаете умозаключения, как же вы можете остановить себя, если не ценой постоянного жесткого самоконтроля? А вечно быть начеку страшно утомительно. Потренируйтесь денек, сами увидите.

Помимо истории про правшу-мотиватора у нас есть и другие физиологические свидетельства нашей врожденной страсти к систематизации. Они накапливаются по мере накопления сведений о действии нейротрансмиттеров, химических соединений, которые призваны передавать сигналы из одной части мозга в другую. При увеличении концентрации в мозгу химического соединения под названием допамин, судя по всему, интенсифицируется системное мышление. Допамин также регулирует настроение и питает мозговой центр внутреннего поощрения (неудивительно, что у правшей его несколько больше в левом полушарии). Чем выше концентрация допамина, тем слабее скептицизм и соответственно тем сильнее потребность опираться на систему; инъекция леводопы, препарата, который используется для лечения болезни Паркинсона, усугубляет ситуацию, предельно снижая порог недоверчивости. Человек становится легкой добычей разного рода шарлатанов вроде астрологов, магов, экономистов и гадателей на картах Таро.

В то время как я это пишу, в прессе обсуждается иск, предъявленный пациентом своему доктору, на сумму более 200 000 долларов, которую он якобы просадил в казино. Пациент уверяет, что прием лекарств от паркинсонизма подтолкнул его к тому, чтобы ставить на кон сумасшедшие деньги. Оказывается, у леводопы есть побочный эффект: у небольшого, но все же заметного количества пациентов появляется маниакальное пристрастие к игре. Поскольку игра на том и построена, что игроку в случайном наборе чисел мерещится жесткая закономерность, она может служить иллюстрацией соотношения между знанием и случайностью. Она также показывает, что некоторые аспекты так называемого знания (а в моей терминологии «нарратива») — это болезнь.

Я предупреждаю, что допамин меня интересует не как причина усиления интерпретационной активности мозга; моя цель — донести до читателя, что у этой активности есть физическая и нейронная подоплека и что во многих отношениях наш разум — жертва нашего физического устройства. Он узник, пленник биологии, если только мы не ухитряемся спланировать дерзкий побег. Я подчеркиваю, что интерпретационный процесс практически нами не контролируется. Завтра кто-нибудь может открыть другую химическую или органическую основу нашего системного мышления или осмеять мой пример с правшой-мотиватором, продемонстрировав роль более сложных структур, но это не опровергнет моей идеи: за нашим упорядоченным восприятием мира стоит биология.

Наша склонность к наррации, то есть к выстраиванию повествовательных цепочек, имеет и более глубокую причину, и она — не психологическая. Она связана с зависимостью хранения и доступности информации от порядка, и о ней стоит здесь поговорить, чтобы разъяснить мой взгляд на важнейшие проблемы вероятности и теории информации.

Первая проблема в том, что добывание информации затратно.

Вторая проблема, что затратно также и хранение информации — как содержание квартиры в Нью-Йорке. Чем более упорядоченна, менее случайна, более структурна и нарратизированна цепочка слов или символов, тем проще такую цепочку сохранить в памяти или занести в книгу, которую когда-нибудь прочтут ваши внуки.

Наконец, извлекать информацию и манипулировать ею — тоже затратно.

Клеток у нас в мозгу немало — сто миллиардов (и больше того), чердак велик, так что беда, вероятно, заключается не в ограниченности объема, а в сложности ориентирования. Ваша рабочая память, та, которую вы используете для чтения этих строк и осознания их смысла, — гораздо меньше, чем чердак в целом. Подумайте, что вы с трудом можете удержать в голове телефонный номер, если в нем больше семи цифр. Давайте слегка поменяем метафору и представим себе, что наше сознание — это стол в читальном зале Библиотеки Конгресса: независимо от количества книг в самой библиотеке, независимо от того, сколько вы можете заказать, размер вашего стола накладывает определенные оперативные ограничения. Сжатие принципиально важно для сознательной работы.

Представьте себе набор слов, которые, будучи составлены вместе, образуют пятисотстраничную книгу. Если эти слова совершенно случайны — иначе говоря, наугад выхвачены из словаря, вы не сможете изложить содержание, то есть уменьшить размеры этой книги, не потеряв чего-то важного. Чтобы донести, например, до Сибири точный смысл произвольно взятых ста тысяч слов, вам придется тащить туда в саквояже все сто тысяч слов. А теперь представьте себе книгу, состоящую из одного и того же бесконечно повторяющегося на пятистах страницах предложения: «Председатель [вставьте сюда название вашей компании] — везунчик, которому посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время, и теперь он пожинает лавры успеха, поплевывая на удачу». Всю книгу можно безболезненно сократить (как я только что сделал) до двадцати слов; это ядро позволит вам воспроизвести ее с абсолютной точностью. Если отыскать в некоем множестве структуру, логику, его уже не нужно запоминать целиком. Достаточно сохранить в памяти структуру. А структура, как мы убедились, гораздо компактнее необработанной информации. Вы посмотрели в книгу и увидели там правило. Именно таким путем великий «вероятностник» Андрей Николаевич Колмогоров [27] пришел к определению степени случайности; она называется «колмогоровская сложность».

Мы, приматы вида Homo sapiens, алчны до правил, так как нам необходимо свести к минимуму многомерность фактов, иначе они не лезут нам в голову. Я бы даже сказал — не упихиваются. Чем более случайна информация, тем больше ее многомерность и тем сложнее ее обобщать. Чем больше вы обобщаете, тем больше вы привносите порядка, тем меньше хаотичность. Таким образом, то же самое обстоятельство, которое понуждает нас к упрощению, заставляет нас думать, что мир менее хаотичен, чем он есть на самом деле.

А Черного лебедя мы из этого упрощения исключаем.

И творческие и научные усилия — это результат нашей потребности истребить многомерность и навязать Вселенной порядок. Подумайте об окружающем нас мире, подумайте о триллионе мелочей, из которых он состоит. Попытайтесь описать их, и вы почувствуете искушение вплести в свое повествование какую-нибудь нить. У романа, рассказа, мифа, сказки — одна функция: они избавляют нас от сложностей мира и защищают от его хаотичности. Мифы приводят в порядок беспорядочное человеческое восприятие и «сумбур человеческого опыта» [28] .

Действительно, многие серьезные психические расстройства сопровождаются чувством неспособности контролировать — «осмыслять» — окружающее.

Платонизм и тут нас достает. Интересно, что та же страсть к порядку мотивирует и научную деятельность — просто в отличие от искусства наука призвана (по общепринятому мнению) искать истину, а не давать вам ощущение организованности и не успокаивать. Мы ведь часто используем знания в терапевтических целях.

Оценить могущество нарратива вам поможет сравнение двух высказываний: «Король скончался, и королева скончалась» и «Король скончался, и следом за ним от горя скончалась королева». Этот пример, придуманный романистом Э.М. Форстером, демонстрирует различие между простым информационным рядом и сюжетом. Обратите внимание: добавив информацию во второе высказывание, мы сильно уменьшили многомерность целого. Второе предложение легче воспринимается и легче запоминается: теперь у нас одно информационное ядро вместо двух. Поскольку оно без труда укладывается в памяти, его можно продать другим, то есть выставить на рынок как упакованную идею. Вот вам сразу и определение и функция нарратива.

Чтобы понять, как нарратив может привести к ошибке в просчете шансов, проведите такой эксперимент. Дайте кому-нибудь хорошо написанный детективный роман, например Агаты Кристи, где из многих персонажей любого можно не без оснований заподозрить в убийстве. Потом попросите своего испытуемого определить в процентах вероятность вины каждого действующего лица. Если он не будет специально вести счет называемым цифрам, общий результат наверняка превысит 100 процентов (а то и 200, если роман хорош). Чем лучше писатель-детективщик, тем выше окажется это число.

Усваивание (и навязывание миру) нарративности и причинности — симптом болезни, имя которой — боязнь многомерности. Подобно причинности нарративность имеет хронологическое измерение и дает нам ощущение хода времени. И причинность и нарративность направляют временной поток в одну сторону.

Однако воспоминания и линия времени часто смешиваются. Нарративность может пагубно влиять на память о минувшем: факты, которые вписываются в нарратив, запоминаются прочно, а все, что вроде бы выпадает из причинно-следственной цепочки, вскоре забывается. Заметьте: вспоминая то или иное событие, мы всегда уже знаем о его последствиях. Анализируя прошлое, мы буквально не в силах игнорировать позднейшую информацию. Эта элементарная неспособность помнить не подлинную последовательность событий, а нашу собственную их реконструкцию приводит к тому, что история кажется нам задним числом более понятной, чем она была — или есть — на самом деле.

По общему представлению, память похожа на устройство последовательной записи, вроде компьютерного диска. На самом деле память не статична, а изменчива; она подобна бумаге, на которой, по мере поступления все новой и новой информации, записываются новые тексты или новые версии старого. (Поразительно прозрение парижского поэта XIX века Шарля Бодлера, сравнившего память с палимпсестом — пергаментом, на котором писали много раз, стирая предыдущий текст.) Память — это динамичный, самообновляющийся механизм: мы вспоминаем не само событие, но свое последнее воспоминание о нем и, сами того не замечая, с каждым новым воспоминанием все больше изменяем сюжет.

Таким образом, мы выстраиваем воспоминания в причинно-следственный ряд, невольно и бессознательно их пересматривая. Мы постоянно переосмысливаем прошедшее исходя из наших представлений о логичности.

Процесс, называемый реверберацией, связывает воспоминание с активизацией логического мышления, связанной, в свою очередь, с усилением деятельности определенного участка мозга: чем эта деятельность интенсивнее, тем ярче воспоминание. Мы заблуждаемся, полагая, что память окончательна, постоянна и железно логична. Нам живо помнится только то, что кажется закономерным в свете наших сегодняшних знаний. А часть воспоминаний мы вообще сочиняем сами — это больное место нашей судебной системы, поскольку давно доказано, что большинство историй о пережитом в детстве насилии люди выдумывают, вдохновляемые разнообразными теориями.

У нас есть масса способов интерпретировать прошлое по нашему усмотрению.

Возьмем, например, параноиков. Я имел удовольствие работать с людьми, страдавшими скрытым параноидальным расстройством, которое время от времени давало о себе знать. Если такой человек обладает развитым воображением, он способен огорошить вас столь же безумным, сколь и убедительным истолкованием любой, даже самой пустячной фразы. Допустим, говоря о чем-то неприятном или нежелательном, я употребил оборот «боюсь, что…». Параноик поймет мои слова буквально, подумает, что я действительно испытываю страх, и это в свою очередь вызовет приступ страха у него самого. Какой-нибудь пустяк он разовьет в сложную и складную теорию заговора против своей персоны. Соберите вместе десять параноиков — и у вас будет десять разных, но одинаково правдоподобных теорий.

Помню, когда мне было лет семь, учительница показывала нам картину, изображавшую французских бедняков на пиру у богатого благодетеля. Кажется, у какого-то доброго средневекового короля. Они пьют суп прямо из мисок. Учительница спросила, почему они опустили носы в миски, и я ответил: «Потому что их не научили хорошим манерам». «Неправильно, — сказала учительница. — Потому что они очень голодны». Я устыдился, что такая простая мысль не пришла мне в голову, но так и не понял, чем объяснение учительницы лучше моего. Возможно, мы оба ошиблись (вероятнее всего, в те времена просто не было столовых приборов).

Проблема не только в искаженном восприятии, но и в самой логике. Как так получается, что можно на пустом месте выстроить стройную и последовательную систему взглядов, которая подтверждается наблюдениями и не противоречит ни одному из логических правил? В то же время два разных человека, основываясь на одних и тех же данных, могут прийти к противоположным выводам. Значит ли это, что для одного факта существует множество объяснений и все они одинаково верны? Разумеется, не значит. Объяснений может быть миллион, но истина только одна, доступна она нам или нет.

Философ-логик Уиллард ван Орман Куайн [29] продемонстрировал, что существует множество логически безупречных истолкований и теорий, которые опираются на одни и те же данные. Иными словами, если объяснение не бессмысленно, оно еще не обязательно верно.

Куайн даже считал трудным перевод с одного языка на другой, поскольку у любого высказывания может быть бесконечное число толкований. (Дотошный читатель заметит, что здесь Куайн противоречит сам себе: он почему-то надеется, что данное утверждение мы должны понять однозначно.)